日本を訪れる外国人観光客の皆さん、日本での代金の支払い方法やお金に関する情報を事前に知っておくと、旅がもっと快適になります。この記事では、日本のお金や両替方法、支払い手段などについてご紹介します。都市部ではクレジットカードやモバイル決済が普及している一方、地方では現金が必須の場面も少なくないので、ぜひ参考にしてください。

日本の通貨

日本の通貨は「円(Yen)」です。紙幣と貨幣が使われており、それぞれ以下の種類があります。

◎紙幣

現在、市場に流通している紙幣は以下の4種類です。

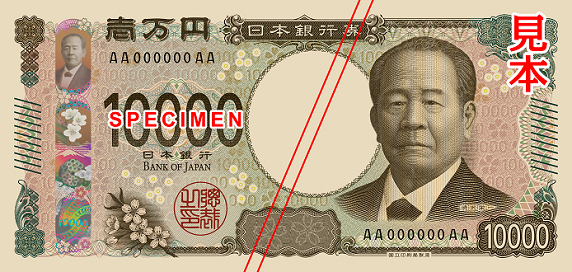

- 一万円札(10,000円): 最大額の紙幣です。

- 五千円札(5,000円): 中額紙幣で、レストランや小規模な買い物に便利です。

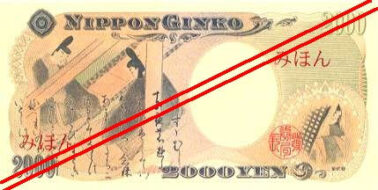

- 二千円札(2,000円): 珍しい紙幣で、流通量が少ないためあまり見かけません。

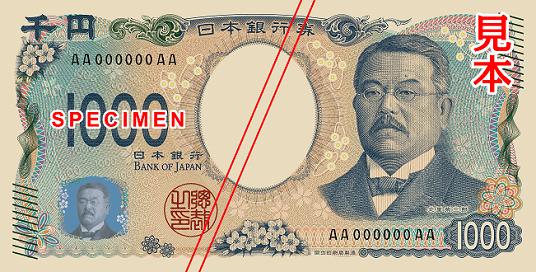

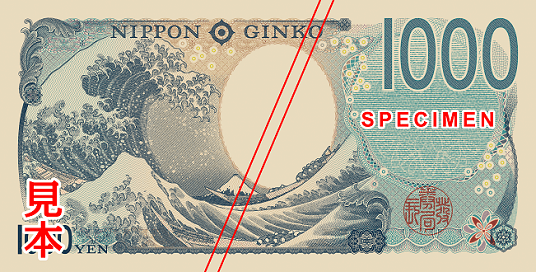

- 千円札(1,000円): 最もよく使われる紙幣で、自動販売機でも利用可能です。

★新しい紙幣が発行されました★

日本では、2024年7月3日に、約20年ぶりに新デザインの紙幣が発行されました。新しく発行された紙幣は、一万円札、五千円札、千円札の3種類です。デザインは現代的になり、偽造防止技術も強化されています。

新紙幣のお札に描かれる人物

- 一万円札: 渋沢栄一。「近代日本経済の父」と称される人物。

- 五千円札: 津田梅子。「女子英学塾(現・津田塾大学)」の創設者。

- 千円札: 北里柴三郎。微生物学者で、「近代日本医学の父」と称される人物。

新紙幣を手に取る機会があれば、ぜひチェックしてみてください!

ご注意!!

「現在の紙幣は使えなくなるので新しい紙幣と交換しますよ」と持ちかける詐欺行為に注意してください。新しい紙幣が発行されても、これまでの紙幣も引き続き使用できます!

◎貨幣

500円、100円、50円、10円、5円、1円の6種類があります。それぞれ大きさや材質が異なり、慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、使いこなせると便利です。

※上記の通貨画像は財務省ホームページより引用しています。

両替する方法

日本に入国する前にすでに日本円を準備した方もいらっしゃいますが、日本に到着してから円を入手できる便利な方法をご紹介します。

◎空港での両替

日本に到着したら、まず空港の両替所を利用するのがおすすめです。営業時間が長く、安心して利用できます。ただし、手数料が高めの場合もあるのでご注意ください。

◎駅や繁華街の外貨両替所

主要な駅や繁華街には外貨両替所があります。多言語対応の場所も多く、英語や中国語の案内が表示されています。

◎ATMでのキャッシング

国際キャッシュカードやクレジットカードを使えば、日本のATMで円を引き出すことができます。セブンイレブンや郵便局のATMは、外国カード対応が充実しており、24時間営業の場所もあります。

代金の支払い方法:現金とキャッシュレス

都市部でのキャッシュレス決済

東京や大阪などの都市部では、クレジットカードが広く利用されています。Visa、Mastercardの対応率が高いです。また、外国人観光客がよく訪れる店舗や観光施設、飲食店では以下のモバイル決済も利用可能です:

- Apple Pay

- Alipay(支付宝)

- WeChat Pay(微信支付)

地方では現金が重要

一方、地方では現金しか使えない場合がまだまだ多いです。特に、小さな飲食店やお土産店、路線バスなどの公共交通では現金払いが一般的です。旅の途中で困らないよう、現金を十分に持っておきましょう。

まとめ

日本での支払いは、現金とキャッシュレスの両方をバランスよく使うのがおすすめです。都市部ではクレジットカードやモバイル決済が便利ですが、地方や特定の場面では現金が必要になることがあります。日本円の両替やATM利用を上手に活用して、快適な旅を楽しんでくださいね!